明代佚名《坐山观景图》以50×50厘米的尺幅,在方寸间构建了一个超越现实的隐逸世界。这幅未署名的作品,恰似一面棱镜,折射出明代文人士大夫在仕隐之间的精神挣扎与审美追求。

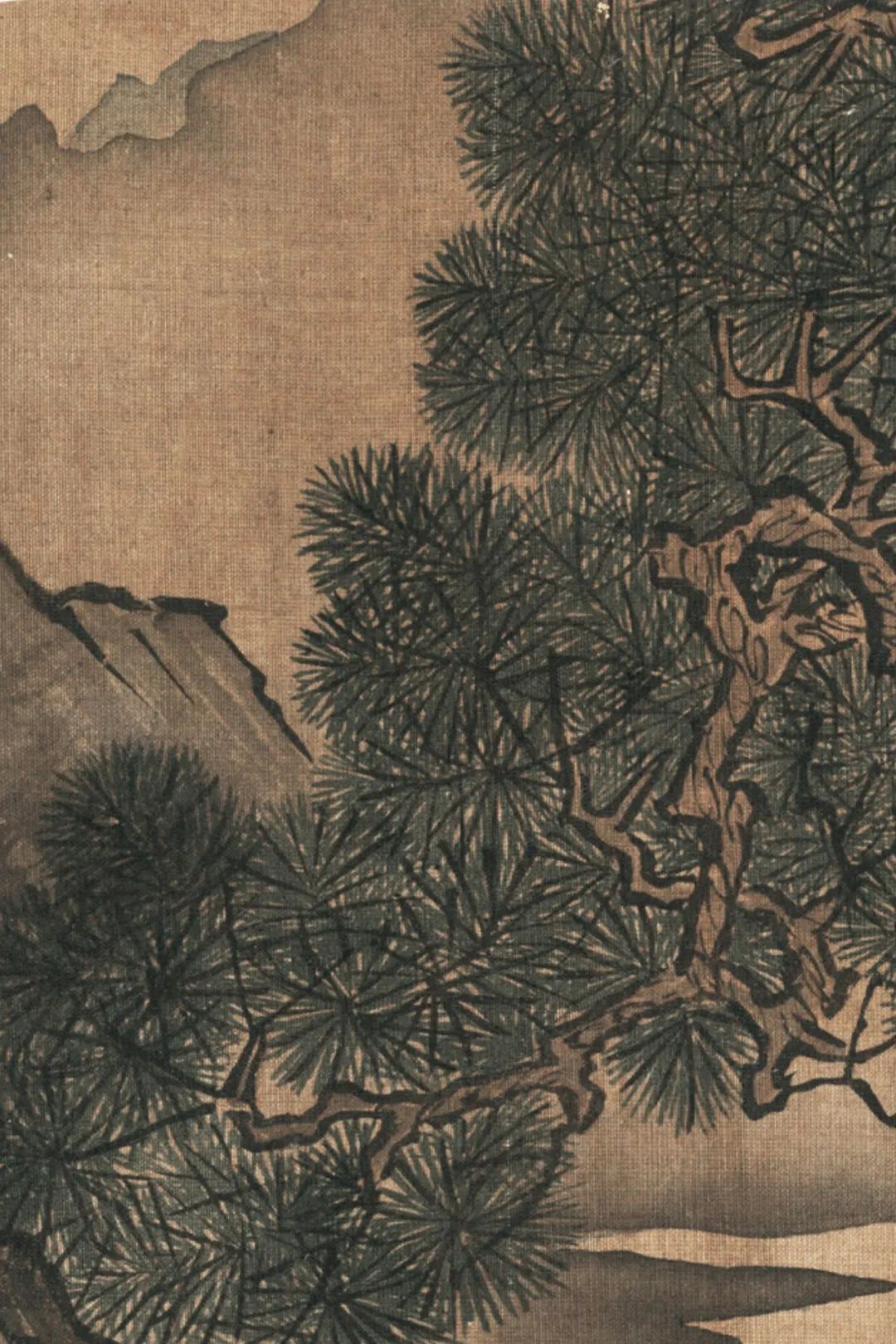

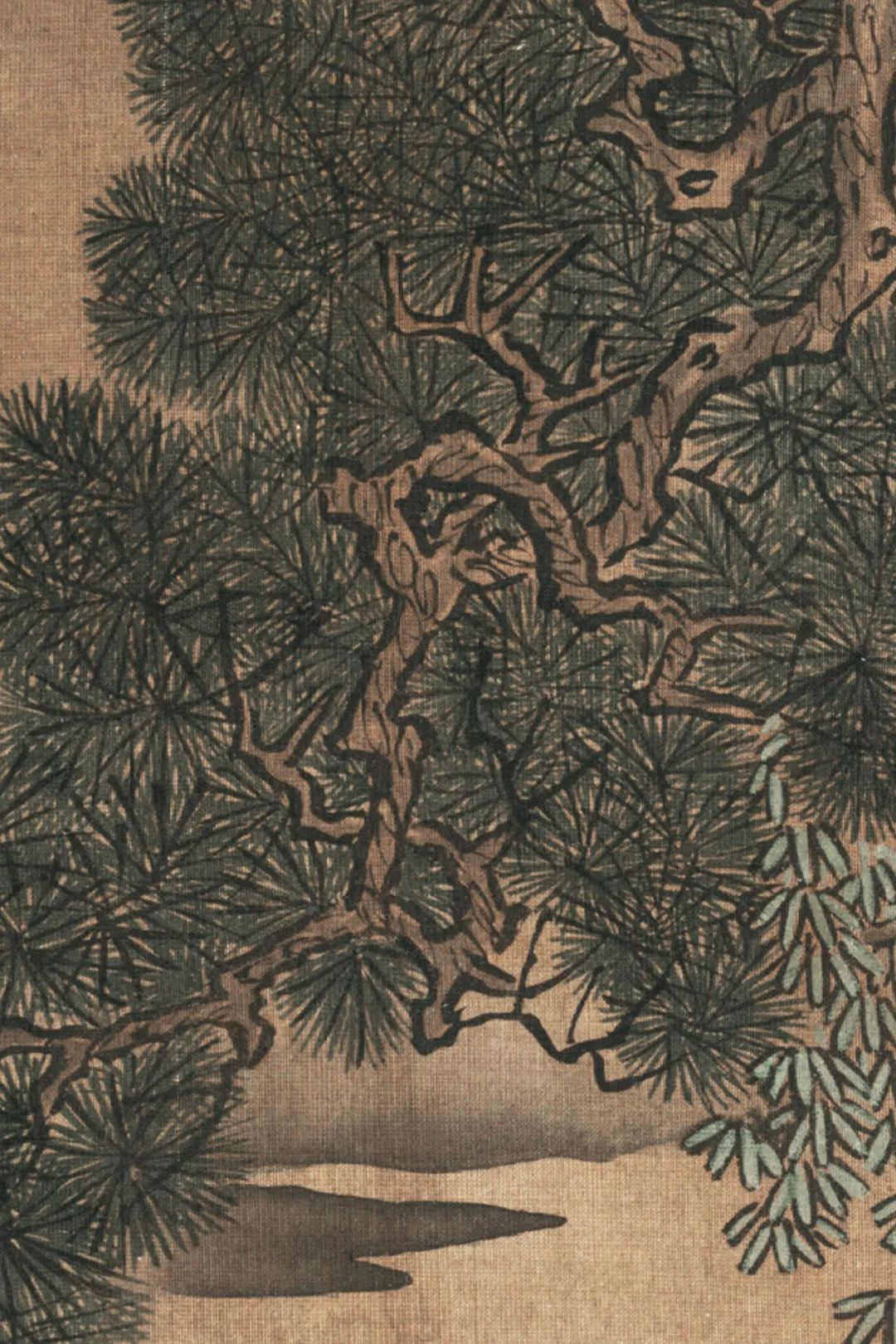

画面以“以大观小”的视角展开,观者仿佛被赋予了俯瞰众生的神性视角。近景处,两株虬曲的古松如龙蛇盘踞,松针以细密针法勾勒,既显生命力之顽强,又暗喻文人“岁寒而后凋”的品格。松荫下,一高士执羽扇而坐,其姿态闲适却暗含警觉——羽扇轻摇间,似在驱散世俗尘嚣,又似在权衡入世与出世的抉择。这种矛盾心理,恰与明代中期科举制度完善后士人“进退维谷”的生存状态相呼应。

中景处,土桥横跨寒江,连接着人间烟火与山林隐逸。桥上行旅者或骑或行,衣袂飘飞间,带起一阵香风——这“香风”意象,令人想起游晋祠诗人笔下“停骖喜径度香风”的欢畅,但在此处却化作对尘世喧嚣的隐喻。桥下江水静流,倒映着天边明月,形成“水月镜花”的禅意空间,暗示着隐逸生活的虚幻与不可捉摸。

远景中,群山以卷云皴法勾勒,峰峦如聚,似在诉说历史的沧桑。山间隐约可见寺庙佛塔,半藏半露于云雾之间,既点出“坐山观景”的宗教意蕴,又以“藏”与“露”的对比,营造出空灵深邃的审美意境。这种布局,恰如明代园林“可望可行、可游可居”的设计理念,将自然山水浓缩于咫尺之间,让观者在“卧游”中完成精神的远行。

《坐山观景图》的魅力,在于它以静谧的笔触,勾勒出明代文人士大夫在仕隐之间的精神游移。画中高士的羽扇、行旅的香风、云雾中的佛塔,共同构成了一个充满张力的隐喻系统——它既是文人逃避现实的庇护所,又是他们无法彻底割舍的精神牵绊。这种矛盾与挣扎大圣配资,最终化作画面中那轮高悬的明月,照亮了五百年后我们审视明代文化的独特视角。

长胜配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。